壮大かつ複雑な文明の象徴 ― 「都市」。

5,000年以上前、メソポタミア文明で世界初の都市が誕生して以来、人類は急速に都市化を進めてきた。2050年には、世界人口の3分の2が集中すると見込まれる。

私たちは都市をどう捉え、またどのように関わっていけばいいのだろうか。

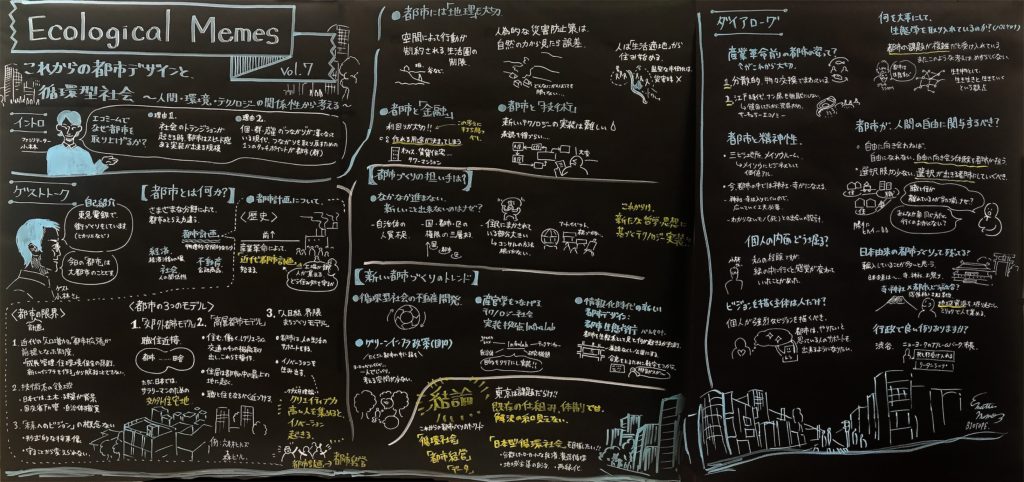

本レポートでは、2019年10月に開催されたEcological Memesの第七弾『これからの都市デザイン〜人間・環境・テクノロジーの関係から考える』の内容をお届けする。

Ecological Memesが主催するサロン型トークイベントとしては一旦締め括りとなったこの回では、民間・行政・学問の立場で都市計画に関わってきた東急株式会社都市経営戦略室(当時)の小林乙哉氏をお招きし、多角的な視点から「都市」と向き合った。

パンデミックなど誰も予測していなかった昨秋に繰り広げられた対話には、現在、新型コロナウィルスが人類に提示している“新たな都市のあり方”にもつながるような示唆が豊富に含まれていた。

都市そのものを包括的に扱う唯一の分野「都市計画」の限界

そもそも「都市」とは何か。

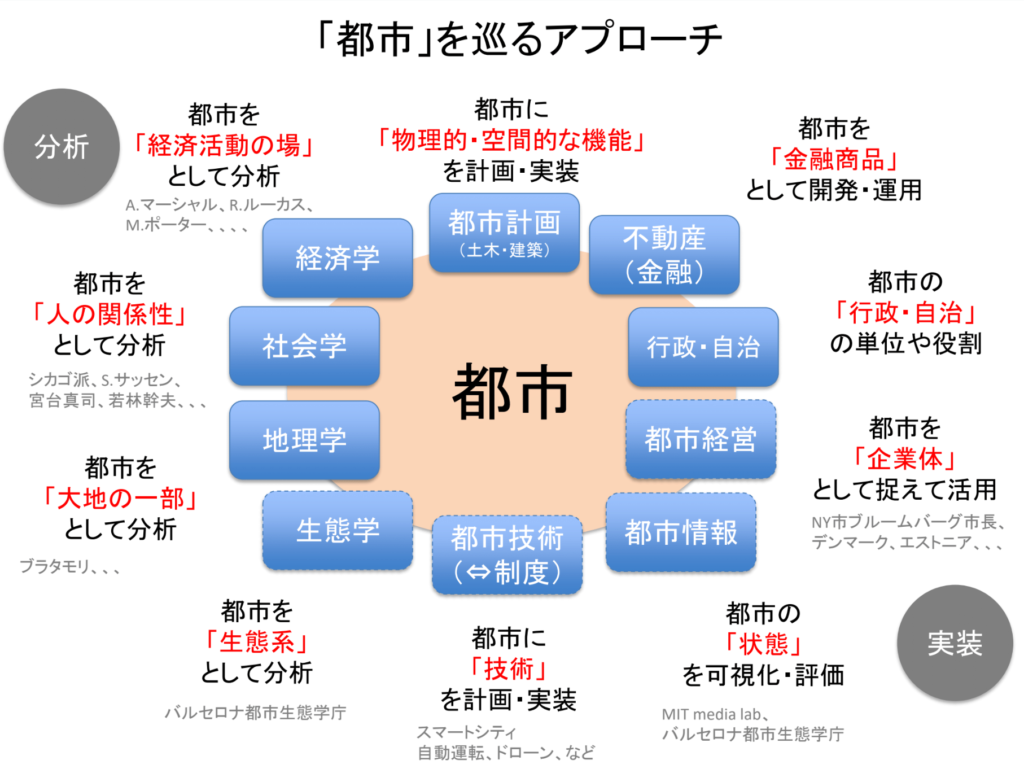

「都市」は極めて複雑かつ多面的なため、統一見解は存在せず、各分野がそれぞれの視点で分析・実践しているのが現状なのだという。

物理的・空間的な機能(建築・土木)、経済活動の場(経済学)、人の関係性(都市社会学)、運営や規制(行政・自治)、金融商品(不動産)、大地の一部(地理学)など、都市という存在を特定の学問や切り口を設けていくのが従来のアプローチだ。

だが今回は敢えてそれをせず、既存の枠組みを横断しながら、都市の本質に向き合ってみたい。それを試みていく上で、小林氏はまず「都市計画」という分野からスタートした。

産業革命以降、急激な人口増加と都市への人口集中が起こり、それにより拡大化した市街地では住宅や公衆衛生の不足、無秩序な開発などさまざまな都市問題を引き起こすことになった。

そうした状況の中で誕生した分野が、いわゆる「近代都市計画」だ。

近代都市計画は、主に行政が主導する形で、良好な住宅の供給、インフラ整備、乱開発の制限、住環境の保全などを計画的に実施することで、人口増加社会においては大きな成果を上げてきた。

しかし、近代の人口増加・都市拡張を前提とした理念や方法論は、人口減少など社会環境が大きく変化した現在の都市問題へは対応が困難となってきている。また、日本の都市計画は、土木や建築といった技術系領域のなかで成立してきたことにより、偏った視点での対応策しか持ち得ないといった問題もある。

現代の複雑化した都市問題に対して、多角的・総合的に対応しなければならない中、これまでの都市計画は限界を迎えてきていると言える。

ただ、その基盤となった思想はとても興味深い。現代の都市に強く影響を及ぼした三つのモデルを紹介しよう。

郊外都市モデルと高層都市モデル

一つ目に小林氏が挙げたのは、イギリスの都市計画家エベネザー・ハワードのガーデンシティ構想に由来する郊外都市モデル。

“緑にあふれた郊外の職住近接都市”として、都心のオルタナティブとして考案された田園都市(ガーデンシティ)だったが、東急の前身である田園都市株式会社を通して日本に輸入される際、都心に通うサラリーマンのための“郊外住宅地”として導入されてしまう。

近年の東京という大都市でより機能しているのは、二つ目の高層都市モデルかもしれない。

近代建築の巨匠と呼ばれる建築家ル・コルビュジエがフランスで提唱したこのモデルは、高層住宅・通勤短縮・交通拡充などの原則に基づき、超高層都市を築くことを前提にしている。日本では“立体緑園都市”に取り組む森ビルのアークヒルズや六本木ヒルズが代表的だ。

画期的に思われたこれらの思想だが、さまざまな課題があるのも都市の現実。三つ目のモデルを挙げる前に、それら諸課題をいくつかまとめてみた。

アフォーダンス、都市の金融商品化、そして官僚化

そもそも都市形成を説明できるのは経済学だけだという。経済合理性により経済活動の集積が起こると都市化が進み、結果として中心部に商業圏、郊外に住宅圏が生まれる。

一方で、工業経済が知識経済へと移行するにつれて、経済活動の本質も産業的な労働から才能や創造性の集積へと変化していく。“クリエイティブクラス”が台頭し、三つのT(技術、才能、寛容性)を引寄せることとなる(リチャード・フロリダのボヘミアン指数)。

このように聞くと都市は自由な活動空間のように思えるが、都市空間には制約がある。例えば地理学的に見てみると、坂道や谷戸、河川区域など、元々の地形や人為的に作られた空間によって、行動や生活圏が知らず知らずのうちに制限されているのだ。このことをアフォーダンスと呼ぶが、多くの人が人生の大半を都市部で過ごす今日、都市空間が形成する私たちの「無意識」は計り知れない。

先日、台風19号により多摩川が氾濫したが、自然の力を人間がコントロールすることは難しく、都市は「大地の一部」であることを再認識させられた。

また、小林氏は東急文化会館(現在の渋谷ヒカリエ)を例に挙げ、“儲からない施設ばかり”だったこのような建物は今の東京では“二度と生まれることはない”と言った。なぜなら、現代の不動産の常識は利回りを絶対とするため、建物の用途が限られることになった(オフィス、賃貸住宅など)。都市が過度に「金融商品化」してしまったとも言える。

もう一つ、法制度の観点から見てみよう。東急で小林氏が携わった事業に、都区内初のセグウェイ公道走行の実施というものがあった。たかが「セグウェイを走らせる」だけであったはずだが、規制緩和手続きのための経済産業省と国土交通省との連携、道路使用許可のための警察署との対応、その他施設管理や住民との合意形成など、綿々たる手続きの応酬により、都市というものを変化させることの難しさ、「官僚化」の現実を突きつけられたという。

都市には、課題が多い。そのものを複雑系として捉えるには、従来の理論的枠組みを問い直していく必要がある。その糸口となりうるのが、三つ目の人目線モデルだ。

人目線モデルの「ついでの活動」とは、自然で人間的な営みを育む空間を設けること

「都市の本質とは、お互いに知らない人々が集まって、過度に干渉せずに関係が築けるということ」

そう唱えたのは、都市計画の専門家ではなく、米国のジャーナリストであるジェイン・ジェイコブズだった。

ジェイコブズは先に挙げた二つのモデルを批判し、都市の質は「多様性」によって決まるとした上で、住民が交じり合う「街路」に注目する。買い物や雑用でやってきた人々が街路空間に“張り付く”多様な商業経済活動に触れ、ついでにその街路に人目を提供する。そうした「ついでの行動」が街路の治安を保ち、さらに地域の商業的繁栄に繋がる。

何気ない営みが、創発を生み、都市を多様化していく。人目線モデルは敢えて計画しすぎない空間を設けることで、そこに自然発生していく人間的な営みやつながりを歓迎し受容する。

このように用途や機能の「余白」を意識的に生み出すことは、これまでの“計画側目線”だった都市観をラディカルに変革させた。本レポート後半で触れる「選択肢」というテーマにも深く関係する思想である。

また、複雑系ネットワークについて考えたEcological Memes第三弾で議論した「システムのツボ」なるものは、都市の場合、街路のような“交錯と多様性の空間”のことなのかもしれない。

ここまでのお話で都市という複雑系は少し理解できたが、では、誰が実際に都市づくりを行うのか。ここからは都市づくりの「担い手」について考える。

行政の「三層構造問題」が提示する、ローカルな共創型都市づくりの必要性

都市づくりを担う重要なセクターの一つが行政だ。

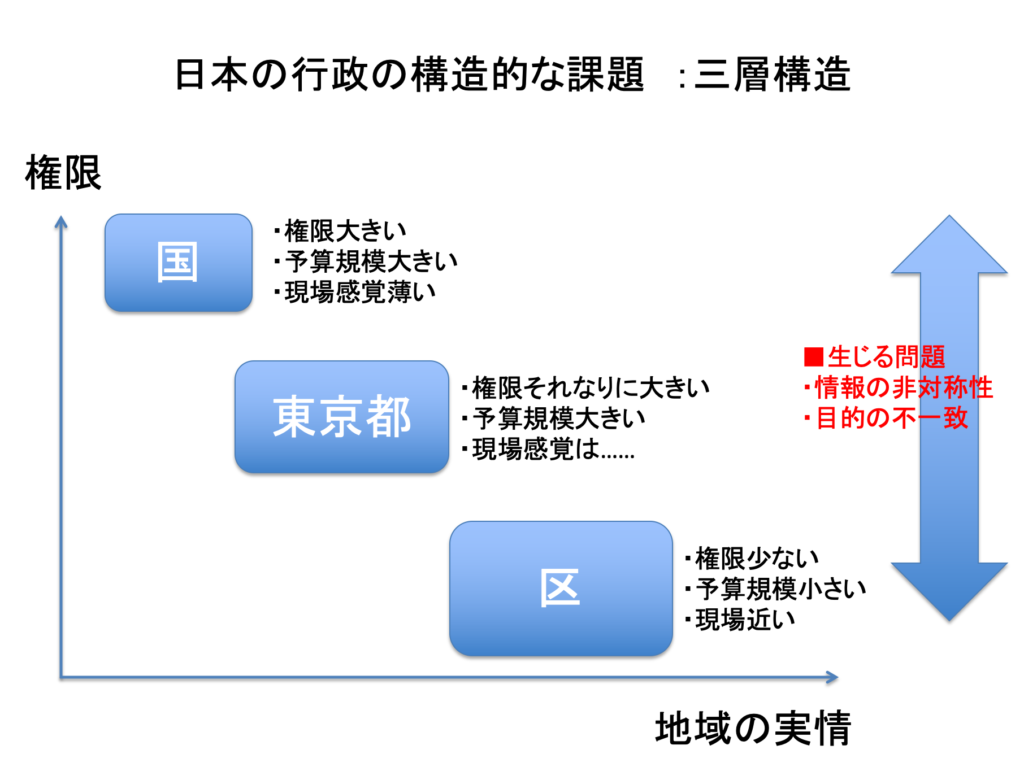

しかし行政での経験もある小林氏がいうには、国・都道府県・市区町村の三層の難しさを指摘する。例えば、現場から最も遠い「国」が最も大きな権限を有するため、あらゆる変化を起こせる立場にあるが、裏を返せば、最も地域の実情に明るい「市区町村」には十分な権限が付与されていないため、できることに限界が生じる。

このような行政の構造的な問題は、今後さらに深刻さが増す。なぜなら、地域によって起こる問題は様々であり、地域に近い場所で解決していく必要性が求められるためだ。つまり、いかに地域の実情を理解している人たちを巻き込んでいくかがポイントであり、そのためにはローカルかつ共創型のアプローチが鍵となる。

例えば、適正規模の「自治」の単位を設定して、住民の中から地域経営の担い手を育てると共に、多くの住民が気軽に自治に参加できるUX(ユーザーエクスペリエンス)を高める仕組みを作る。その地域にある企業も、住民の一人として技術や知恵を提供して自治の担い手となる。そして自治体は、住民や企業の地域経営を支えるための仕組みやルールづくりなどをサポートできるシステムが作れれば、高齢化・人口減少時代に適した住民―企業―行政共創型のローカルな都市づくりが可能になるというのだ。

これは、イノベーションの世界で “エコシステム”と呼ばれる創造プロセス(Ecological Memes記事参照)と本質的に同じであるともいえる。

大都市集権型から自律分散型への大転換が予測される21世紀の都市づくりにおいて、都市デザインの担い手は多様なプレーヤーが混在するエコシステムそのものであり、そこで私たち住民の一人ひとりが果たす役割は小さくないだろう。

バルセロナの超統合的都市デザインは、都市そのものを複雑な「生態系」とみなす

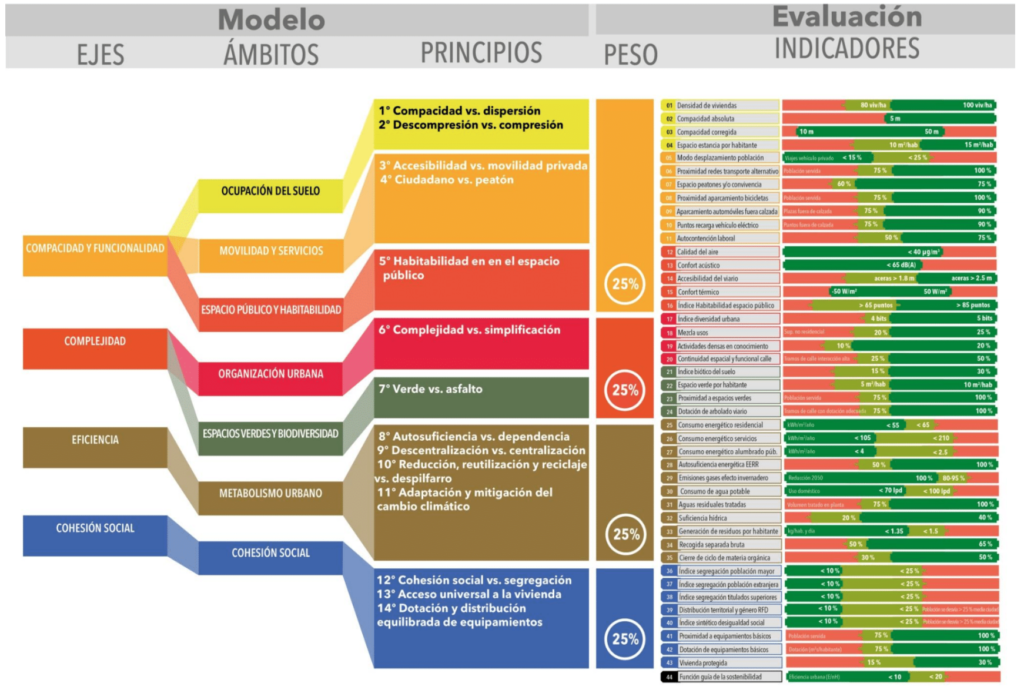

エコシステムといえば生態系だが、世界には「都市生態学」なる領域も存在すると小林氏はいう。その実践者がスペイン・バルセロナで独自の都市計画を推し進める独立組織、都市生態学庁BCN Ecologiaだ。

特徴はやはり彼らのTransdisciplinary Team(超域型チーム)。「都市を複雑な生態系として捉える」ためには自らもシステミックなアプローチを取らねばならないとし、生物科学や心理学、地理学やデータサイエンスなど極めて多様な分野の専門家が集結している。

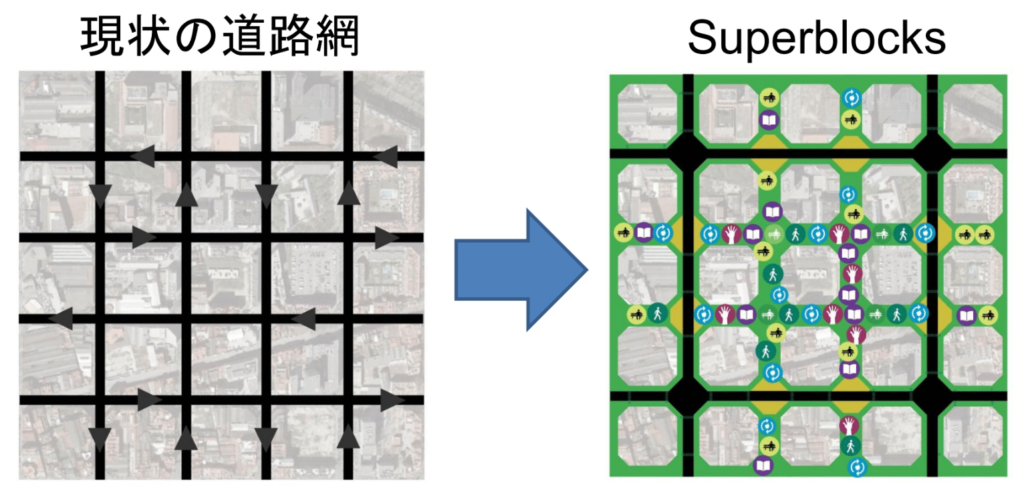

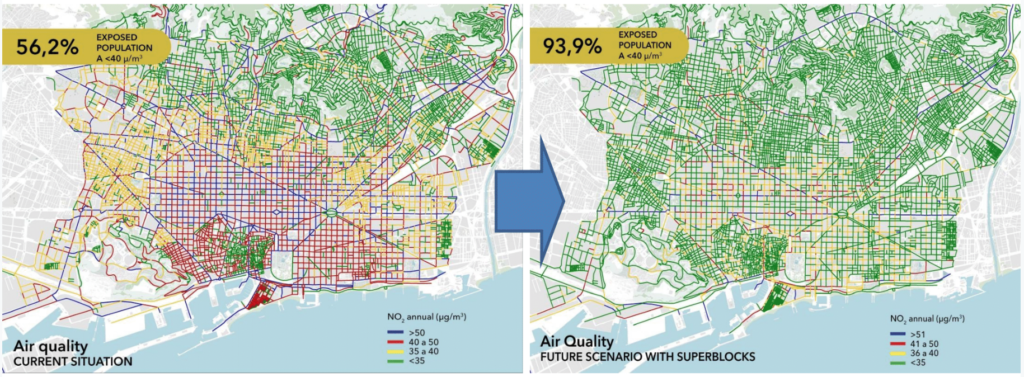

代表的な施策は「スーパーブロック(Superblocks)」だろう。

碁盤目状に道路の広がるバルセロナで、自動車道を潰し「スーパーブロック」と呼ばれる公共空間を設けることで市民の活動の場を生み出す。このプロジェクトは従来の“車優先”の概念を打ち崩し、ペデストリアン(歩行者)目線の新たな都市モデルを提示している。

それだけでなく、データを用いて大気汚染度や騒音、歩行者空間などを細かく数値化することで多様なステークホルダーとの合意形成に成功し、バスネットワークや自動車道、緑地や駐車場など、多種多様な都市機能を極めて統合的に扱っているのだ。

これらを測る“ものさし”が生態学から派生しているというのも非常に面白い。

「 E/H(エネルギー/多様性)」という生態学的なフォーミュラは、都市の持続可能性を示すとする彼ら独自の指標。エネルギーの使用量を抑え、多様性を生めば生むほど、サステナブルな都市になるといういたってシンプルなコンセプトである反面、インデックスそのものは極めて細分化されていて、いかにBCN Ecologiaが体系的な都市計画を行なっているかを物語っている。

彼らのEcosystemic urbanism(生態系都市論)は生き物、人、そして組織を情報や知識のキャリアーとみなし、それぞれが連関の中で相互に有機的なつながりを構築できる「土壌」としての都市を目指す。

そこに自然と生まれていく多様性は、都市というものを固定的・機能的な経済空間ではなく、ダイナミックで持続可能な生態系へと変えていくのだ。

ダイアローグから見えてきた都市における「余白」と「選択肢」の重要性

そもそも私たちが都市の話をする際、「つくる側の視点(能動)」と「暮らす側の視点(受動)」が極端に分離され、その過程で都市が計画や建築の「対象」とみなされてしまってはいないだろうか。

講演後のダイアローグでは、参加者がこんな問いを投げかけていた。

「都市と人の精神性はどうつながっているのか」

「どうすれば人がそれぞれの内観を表現する場として都市があることができるか」

都市は、そこで働き、暮らす人がその空間とインタラクションを起こすことで初めて意味を持つ。そのインタラクションを通じて、都市そのものが生き生きとした流動性や有機性を具え、内省や成長の場として私たちに主体性や自発性を与えてくれる。

都市とは、精神性のインフラなのであるといえるかもしれない。

そもそも、なぜ生態学が着目されるのか。その根源には、近代化というさまざまな恩恵をもたらした文明発展の道中、計らずともこぼれ落ち、失われてきた感覚 ― 都市とは意志を持ち、自由に動き回る生き物たちの集積(生態系)なのだという感覚 ― を取り戻すという試みがあるのかもしれない。

そうした生き物たちが「らしく」いられるような、内なる感覚や思想が自然に解放されるような都市空間をいかに「精神性のインフラ」として捉えつつ、デザインしていくかが問われている。

そこでヒントを与えてくれるのが、ジェイコブスのついでの活動やバルセロナのスーパーブロックなのだろう。明確に用途や機能が定めず、生まれてしまう自然な営みを受容する。多分に「余白」を設定することで、異なる価値観や偏愛を持つ生き物たちに多様な「選択肢」が与えられる。

これは、個人主義的に各々が幸せになるというコンセプトでもない。生態系は、その大きな連関のネットワーク、余白で創発する深い相互的な化学反応があって初めて全体性をなす。

個々が自己を表現し、生き物同士のつながりが共同体としての豊かさを育む。その自発性がコミュニティ自体のアジリティ(機敏性)やレジリエンス(回復力)をも高め、環境変化にも順応できるようになる。

都市では能動側や受動側という境界線は溶け合い、一つの生態系をなす。これからの都市づくりのツボは、ある意味「つくらない」ことで生まれてしまうつながりにこそあるのかもしれない。

ポストコロナ時代のまちづくりの担い手として、私たちにできることは何だろうか

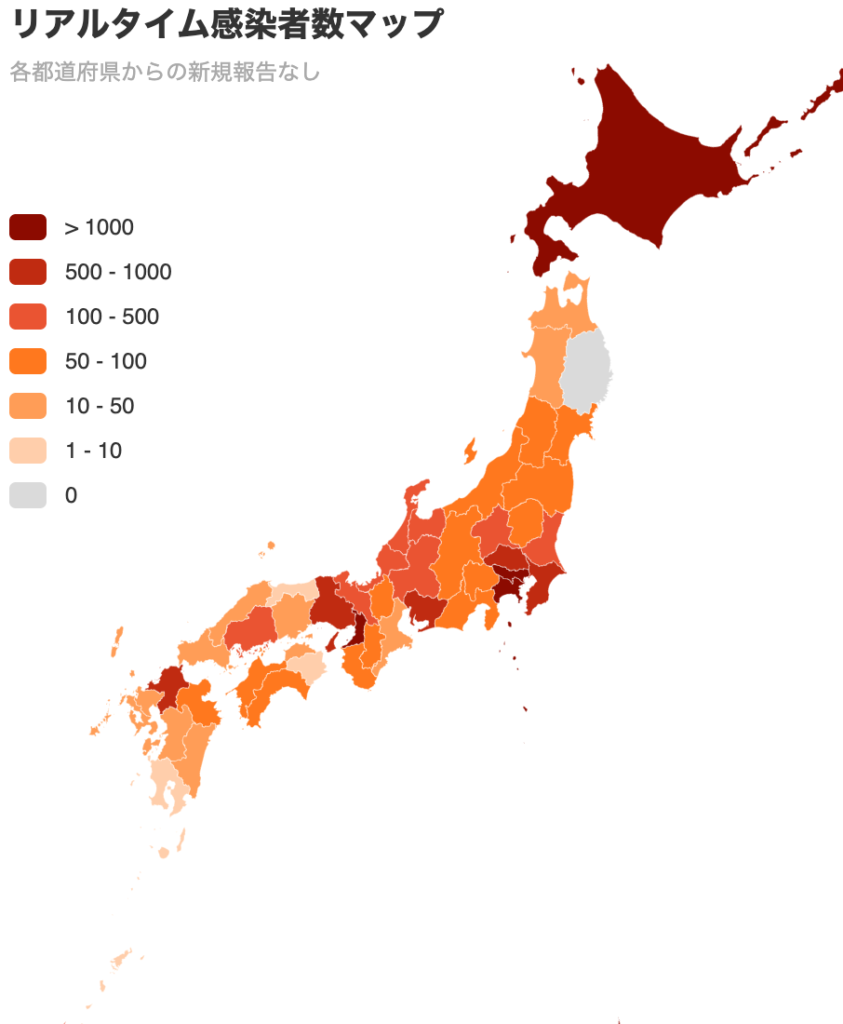

そして、今なお感染拡大が続く新型コロナウィルス。

歴史の一ページに深々と刻まれることになるこの2020年の一大事だが、その流行においてもミラノやニューヨーク、東京といった大都市を中心とした広がりが目立った。人や情報を一極集中させることで経済を成長させてきたこれまでの都市計画だったが、コロナだけを見れば身から出たサビだろう。

このパンデミックが提示する“新たな都市のあり方”には、大きく二つの視点があるように感じる。

一つは、過度な集積を見直すということ。今回、東京を中心とした大都市圏における緊急事態宣言発令の引き金となったのは、間違いなく人的集積が引き起こした「感染クラスター」への懸念だ。また発令後、経済活動の集積が仇となり、ドミノ倒しのように中小企業が経営破綻の一途をたどっている。

必然的に、大都市集権型の都市構造からより自律分散型のローカル経済圏へと移行すべく、現在大きなベクトルがはたらいている。市民主体の草の根ムーブメントであるトランジションタウン(記事 / greenz)やEconomics of Happiness(しあわせの経済学、日本でも2017年から毎年フォーラムが開催されている)が象徴するように、従来のトップダウン的都市経営は、より自己組織型の市民に寄り添ったプロジェクトへと切り替わっていくに違いない。

もう一つは、人と地球環境の共生、つまりエコロジカルな都市観である。有用性や効率性の追求の果てに構築された都市空間は、その人工的世界に閉ざされ、自己完結しているようにも思える。しかし現実には、今回のパンデミックや昨年の台風19号が呈したように、その人工空間をとりまき、成り立たせている惑星の世界 ― エコロジカルな世界 ― があり、その広い生命の相互連関の中にのみ都市という空間が存在しうる。

エコロジカルな都市とは、「内なる多様性」と「外との多孔性」があって初めて本来の存在意義をもち、なおかつこれらが内外の変化に適応していくための条件であるということにもなるだろう。これは昨年12月のフォーラムの講演1(前編・後編)でも議論されていたように、一人の人間としてのあり方についてもいえることだ。そう考えると、都市は人間の精神性や心象風景の映し鏡なのかもしれない。

外出自粛が始まって以来、筆者もリモートワークを続けているが、以前は当たり前にように歩き回っていた都市空間が、いかに自分のアイデンティティや記憶、また身体感覚の一部となっていたかに日々気づかされる。

溢れんばかりの人やモノや情報に囲まれ、もちろん便利で刺激的なことも多かったが、他方では、必ずしも必要でないもの、むしろ精神の豊かさを損なうものが顕在化してきている。それは同時に、自分が真に必要としている暮らし方や働き方の形態に気づくというプロセスにもなっている。

新型コロナは人類にとって間違いなく今世紀最大の危機の一つだが、同時に、文明の象徴であり続けてきた「都市」のあり方を根本から問い直していく転換の好機でもある。

ポストコロナ時代のまちづくりにおいて、私たちにできることは何だろうか。

私たち一人ひとりが「都市」と向き合い、行動を起こしていくことにきっと大事な意味があるはずだ。

TEXT BY SHUHEI TASHIRO

田代 周平 Shuhei Tashiro

一般社団法人 Ecological Memes 共同代表。

国際環境NGO Sustainable Ocean Alliance 日本チャプター共同発起人・代表。

ハイデルベルク大学大学院人類学修士課程在籍。

大学時代は、オランダ・ユトレヒト大学にてリベラルアーツを学びながら、同時に戦略コンサルティングファーム The Young Consultant に勤め、プロジェクトリーダーとして学生チームを主導。大学卒業後は、農業体験プラットフォーム WWOOF でのボランティアを通し、ポルトガルにおけるパーマカルチャーや自給自足生活の世界を肌で学ぶ。その後、船旅での地球一周を経て、領域横断型プロジェクト Ecological Memes に参画。現在は同団体の共同代表を務める。他にも、幼い頃からの海への愛から、日本における海洋課題に着目。国際環境NGO Sustainable Ocean Alliance の日本チャプター立ち上げに従事し、ボランタリーチームと共に若者と海洋をつなげるプログラムを開発・実施している。2020年秋より、ドイツ・ハイデルベルク大学の人類学修士課程に在籍。民俗学・エスノグラフィーの観点から、人間と自然の関係性を研究中。趣味は、音楽とダイビングと日曜大工。